51吃瓜群众:直播节目通过将私人事项公诸于众吸引人气

题目:《51吃瓜群众》:互联网直播中的窥私与参与

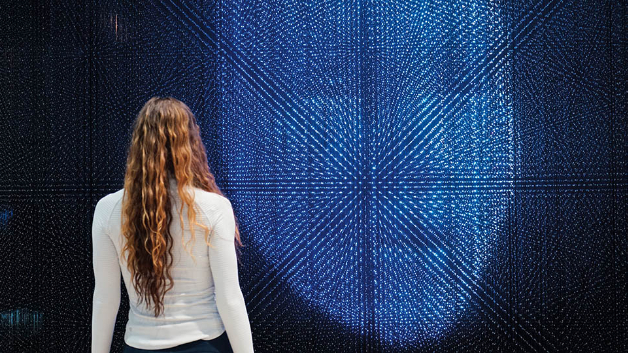

在现代互联网时代,“吃瓜群众”这一概念已不仅仅指那些在街头围观事件的旁观者,而是特指那些在网络空间,透过直播或者社交平台窥探、参与甚至评论公共或私人事件的人们。《51吃瓜群众》作为一个网络直播节目,充分展示了这一现象,并通过观众的参与塑造了互联网文化中一种新型的社会互动模式。

《51吃瓜群众》的名字源自于“51”这个谐音,与“席”谐音,说明了节目将观众拉到了一个共同的“席位”上,仿佛大家都在同一个桌子上围观、讨论和传播各个“瓜”,这些“瓜”可能是一个社会的热点事件、一个明星的隐私、一场突发的新闻,或者日常中的种种小事。

首先,《51吃瓜群众》的出现,体现了一种现代社会的“透明化”。观众可以看到他们通常无法参与的场合和场景,尽管这些内容可能经过编排和编辑,但这种“看”本身就满足了人对好奇心的自然需求。节目每期都会推出“热门瓜”,这些话题往往因为其戏剧性、神秘感或者道德问题而成为焦点,吸引大量观众跟进。

其次,它反映了社交媒体的力量。直播平台不仅是一个内容消费的场所,更是一个用户互动的中心。观众可以在弹幕区、聊天框中表达自己的观点,互相交流,形成了一个实时的、集体决策的过程。这样的参与度在传统媒体中是前所未有的,观众不再是纯粹的被动接受信息,而是成为事件的一部分,影响甚至主导话题的走向。

然而,《51吃瓜群众》也引发了对隐私权、新闻伦理和社会影响的深思。一方面,直播节目通过将私人事项公诸于众吸引人气,但另一方面,这样的展示并不总是得到涉及当事人的同意。直播主和节目制作方需要在追求娱乐性与维护隐私和尊严之间找到平衡。更重要的是,观众的参与常常呈现出羊群效应,大规模的线上讨论和行为可能导致错误的信息传播,甚或对个体造成伤害。

最后,《51吃瓜群众》倡导了一种文化现象——“围观文化”。这种文化不仅仅是看热闹,它要求观众有一定程度的分析能力,能对背后的事实进行考证和判断。在节目中,主播的角色变得关键,负责引导讨论方向、引出话题深层价值、防止过度简单化或误导。

《51吃瓜群众》作为互联网时代的一个标志,不仅仅提供了一个消遣放松的场所,更是一个观察人类行为和群像的社会学窗口。从中,我们可以探讨人类的窥私欲、集体参与的社会心理学,以及我们如何通过数字化的方式,重新定义“旁观者”和参与者的界限。最终,这样的文化产品,也许会引发我们反思观看、参与和分享的伦理,思考我们在虚拟与现实交织的世界中应扮演的角色。

QQ客服

QQ客服